2017-02-17

作者:華西都市報

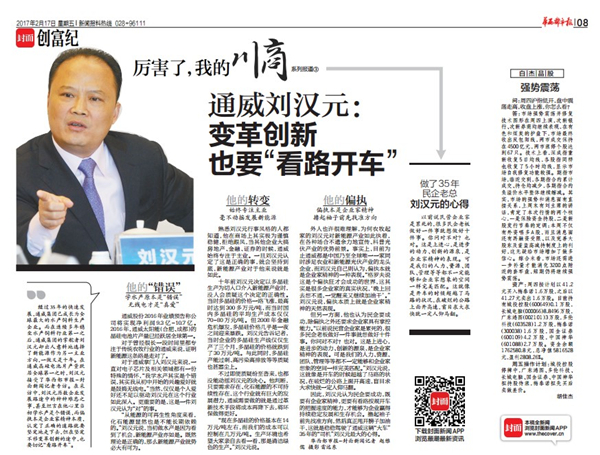

經過35年的快速發展,通威集團已成長為全球最大的水產飼料生產企業。而在連續多年穩坐水產飼料行業第一之后,通威集團的掌舵者劉漢元主席卻出人意料地選擇了新能源作為另一主業方向,一做又是十年。在通威晶硅電池片產量躍居全球第一之時,劉漢元主席接受了華西都市報-封面新聞記者專訪。在采訪中,劉漢元主席歷數企業發展路途中的種種難忘之事,甚至坦言在他心里當初學水產是個錯誤,而偏執本是企業家精神本質,認定了正確的道路就要堅定地走下去,但在堅定不移變革創新的途中,也要切記“看路開車”。

他的“錯誤”

學水產原本是“錯誤”

無線電才是“真愛”

通威股份2016年業績預告稱公司將實現凈利潤9.3億-10.7億。2016年,通威太陽能(合肥、成都)的晶硅電池片產量已經躍居全球第一。

對于曾經很長一段時間里都專注于傳統農牧行業的通威來說,證明新能源這條路是走對了。

對于通威掌門人劉漢元主席來說,一直對電子芯片及相關領域都有一份特殊的情懷,“我學水產其實是個錯誤,其實我從初中開始的興趣愛好就是鼓搗無線電。”當然,僅僅是個人愛好還不足以驅動劉漢元主席在這個行業如此深入。更重要的是,這是一件劉漢元主席認為“對”的事。

“從能源的可再生性角度來看,化石能源顯然也是不能長期依賴的。”劉漢元主席說,當初做水產是因為看到了機會,新能源產業亦如是。既然理論是正確的,那么新能源產業就勢必大有可為。

他的轉變

始終專注主業

毫不動搖發展新能源

熟悉劉漢元主席行事風格的人都知道,他在商場上其實極為謹慎穩健,拒絕跟風,當其他企業大搞房地產、金融、證券的時候,通威始終專注于主業。一旦劉漢元主席認定了這是正確的事,就會堅持到底,新能源產業對于他來說就是如此。

十年前劉漢元主席決定以多晶硅生產為切入口介入新能源產業時,沒人會質疑這個決定的正確性。當時多晶硅的價格一路飛漲,最高時達到300多萬元/噸,而當時國內多晶硅的平均生產成本僅僅70-80萬元/噸。但2008年金融危機爆發,多晶硅價格幾乎是一夜之間迎來暴跌。劉漢元主席告訴記者,當時企業的多晶硅生產線僅僅生產了三個月,多晶硅的價格就跌到了30萬元/噸。與此同時,多晶硅產能過剩、高污染高排放等等質疑也甚囂塵上。

不過即便質疑紛至沓來,也都沒能動搖劉漢元主席的決心。他判斷,只要需求存在、化石能源的不可持續性存在,這個行業就有巨大的發展潛力,通威需要做的就是通過革新技術手段將成本再降下去,將環保做得更好。

“現在多晶硅的價格基本在14萬元/噸左右,而我們的成本可以控制在幾萬元/噸。生產環境也希望大家親自去看一看,那是清潔綠色的生產。”劉漢元主席說。

他的偏執

偏執本是企業家精神

擼起袖子前先找準方向

外人也許很難理解,為何農牧起家的劉漢元主席對新能源產業如此執著,在各種場合不遺余力地宣傳、科普光伏產業的優勢前景。事實上,目前為止通威都是中國乃至全球唯一一家同時涉足農業和新能源光伏產業的龍頭企業,而劉漢元主席自己則認為,偏執本就是企業家精神的一種表現。“格羅夫說這是個偏執狂才會成功的世界,這其實是很多企業家的真實狀況,‘晚上回去想不通,一覺醒來又繼續加油干’。”劉漢元主席說,偏執本質上就是企業家精神的天然表現。

但另一方面,他也認為民企要成功,除偏執之外還要求企業家具有掌控能力。“以前說民營企業家是累死的,很多民企老板做好一件事就想做好十件事。你問對不對?也對。這是上進心,是進步的動力、創新的源泉,是企業家精神的表現。可是我們的人力、資源、團隊、管理等等都不一定能夠和企業家想象的空間一樣完美匹配。”劉漢元主席說,這就像是開車的時候超越了馬路的狀況,在破爛的公路上面開高速,盲目求大求快就一定人仰馬翻。

因此,劉漢元主席認為民企要成功,既要有企業家精神,更要有看路按規開車的把握速度的能力,才能夠為企業贏得持續穩定發展和生存機會。擼起袖子前先找準方向,然后真正甩開膀子加油干,這就是穩穩駕駛了通威這輛“大車”35年的“司機”劉漢元主席最大的心得。

做了35年

民企老總

劉漢元主席的心得

以前說民營企業家是累死的,很多民企老板做好一件事就想做好十件事。你問對不對?也對。這是上進心,是進步的動力、創新的源泉,是企業家精神的表現。可是我們的人力、資源、團隊、管理等等都不一定能夠和企業家想象的空間一樣完美匹配。這就像是開車的時候超越了馬路的狀況,在破爛的公路上面開高速,盲目求大求快就一定人仰馬翻。