2016-03-31

作者:水產前沿雜志

2016中國水產行業十大健康安全種苗品牌

3月30日,在全國水產技術推廣總站、中國漁業協會、中國水產學會、中國水產科學研究院、中國科學院水生生物研究所的指導下,由通威傳媒主導的“2016中國水產種苗創新發展論壇”在四川成都通威國際中心成功舉行。中國科學院院士、中國科學院水生生物研究所研究員桂建芳,中國水產研究院黃海所研究員、農業部海洋漁業綜合性重點實驗室主任王清印,四川省水產局副局長、省水產學會常務副理事長漆乾余,水利部、中國科學院水工程生態研究所研究員劉漢勤、通威集團總裁禚玉嬌、副總裁黃其剛等嘉賓出席論壇,300余名來自政府部門、企業界、學術界、科研界的代表參會。

高大上的成都通威國際中心

300余人參加

報告嘉賓包括桂建芳、漆乾余、劉漢勤、湛江市對蝦苗種協會會長葉富良教授、湖南師范大學生命科學學院教授劉少軍、四川省水產研究所副所長趙剛、中國水產科學研究院淡水漁業研究中心研究員董在杰、四川農業大學水產系副主任杜宗君、廣西水產科學研究所南美白對蝦遺傳育種中心副主任熊建華、成都柯邦藥業有限公司董事長蕭蘭、天津市英創技術公司總經理劉鳳岐、申航生態副總經理顧樹庭等。

嘉賓

會議期間還舉行了圓桌對話和互動問答。此外,郭富華代表論壇組委會發布“把好中國水產養殖第一關”的倡議書。同時,組委會公布了“2016中國水產行業十大健康安全種苗品牌”,湛江粵海水產種苗有限公司、湛江國聯水產種苗科技有限公司、湖南湘云生物科技有限公司、廈門市新榮騰水產技術開發有限公司、湛江市徐聞縣海源養殖有限公司、海南阜康水產科技有限公司、龍海市順源水產科技有限公司、蘇州市申航生態科技發展股份有限公司、海南中正水產科技有限公司、浙江毅達水產種苗科技有限公司等十家企業獲得此嘉獎;成都通威水產種苗有限責任公司獲2016中國水產種苗行業“誠信品牌獎”、武漢百瑞生物技術有限公司獲“產品創新獎”、海南海壹水產種苗有限公司獲“品牌先鋒獎”、湛江市海科生物科技有限公司獲“卓越品質獎”、成都柯邦藥業有限公司獲“健康科技進步獎”。

五個特設獎

上午的交流議題為“水產種苗行業產業鏈價值再造”,光華博思特營銷咨詢機構總裁韓志輝、湛江國聯水產種苗科技有限公司總經理譚立志、廈門大學海洋與地球學院副教授游偉偉、廈門市新榮騰水產技術開發有限公司總經理助理楊帆、海南中正水產科技有限公司總經理王平、海南天之漁水產科技有限公司總經理劉志利參與交流

新品種達到156種,如何解決落地難問題

近幾年,國家開始大力推行“良種先行”的發展策略,如《全國現代農作物種業發展規劃》(2012-2020)中提到:重點支持具有育種能力、市場占有率較高、經營規模較大的“育繁推一體化”種子企業,鼓勵企業兼并重組,吸引社會資本和優秀人才流入企業。《關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》:重大育種科研項目要支持育繁推一體化種子企業,加快建立以企業為主體的商業化育種新機制。

據董在杰統計,截至2015年國家農業部公告的水產新品種有156個,其中包括30個引進種,126個自主培育(選育種76個,雜交種45個,其它類5個)。所有新品種的研發和推廣,都是基于增產增效的目的,但實際上現在良種在養殖行業中的使用比例并不高。“如何解決新品種的落地問題已成為苗種繁育界近幾年的交流熱點,而非僅僅限于學術。”游偉偉稱。

劉漢勤所經營的武漢百瑞生物技術有限公司主營全雄黃顙魚,一直在產學研、育繁推方面做探索,他認為苗種行業仍面臨“生產水平不高、苗種成活率不穩定、市場產品魚龍混雜,知識產權得不到保護、產業集中度不夠,規模普遍偏小,融資能力不足,管理相對滯后”等問題,導致苗種行業盡管在養殖中的地位非常關鍵,但卻淪為弱勢產業,極少有年銷售額超千萬的企業。

“種業變革的方向,我認為種源可控的商業化育種為現代種業的基礎。”劉漢勤也在思考如何打破苗種企業規模偏小的命運,他認為關鍵點在于“可控種源的商業育種、OEM生產體系、線上線下的立體推廣”三位一體結合,其中OEM生產體系包括:可控的核心產品、標準的生產工藝、嚴格的質量管理。“按ISO9000質量管理原理,對黃顙魚‘全雄1號’魚苗繁育全流程各環節進行了系統研究,形成7個質量控制點和10余個作業環節。”劉漢勤表示正逐漸把循化水技術應用到黃顙魚的育苗中。

游偉偉專注于鮑魚育苗研究,他認為解決落地難問題,應去考慮市場所需,根據市場具體的需求去做相應的選育和推廣,比如鮑魚苗種,就有針對養殖模式不同而做了相應的選育處理。

下午的交流議題為“水產種苗行業規模化及產業化路徑”,成都通威水產種苗有限公司總經理郭富華、湖南湘云生物科技有限公司董事長周工健、成都柯邦藥業有限公司副總經理李揚根、海南阜康水產科技有限公司總裁張海平、龍海市順源水產科技有限公司總經理蔡章印、湛江市海科生物科技有限公司董事長許緒滿參與交流

進口親蝦質量不穩成事實,國產種蝦處境尷尬

“從近幾年對蝦養殖情況來看,進口親蝦繁育的一代苗與二代苗、土苗相比較,顯示不出特別明顯的優勢,死亡率提高、長速減慢、成蝦規格不均勻。”葉富良教授日前對國內養蝦業高度依賴的進口種蝦如是點評。2015年全國進口南美白對蝦親蝦數量約30萬對,湛江便有13萬對,占了超過40%的量。因此葉富良此言一出,引起行業一片嘩然與爭議,不少業者質疑其結論過于草率。

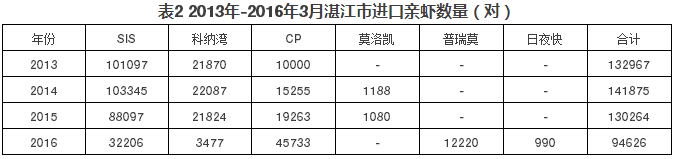

實際上,今年3月份湛江市對蝦苗種協會對湛江12家核心企業進口親蝦繁育蝦苗的表現情況進行調查,從幾個主要指標“親蝦交配率、1000尾雌蝦每批產幼體數(萬尾)、小苗(0.4-0.5cm)育苗率、大苗(1cm)育苗率”(具體見表1)的結果來看,SIS夏威夷、SIS邁阿密和泰國正大三個主要品牌親蝦的育苗平均表現雖然相差不大(SIS夏威夷略差一點),但是各個品牌的指標變化范圍很大。

“說明進口親蝦的質量不穩定。”葉富良對上述結果解讀時稱,2013年前蝦苗協會同國外種蝦公司談價格問題,其后雙方大多聚焦談親蝦質量問題。2013年10月,湛江市對蝦苗種協會與SIS新加坡公司談親蝦的質量,對方也承認存在問題,表示要采取技術措施進一步提高親蝦質量,適應當前的環境變化。SIS新加坡公司是泰國正大(印尼)集團在2007年收購邁阿密(SIS)公司后設立,把邁阿密SIS公司生產的蝦苗運到新加坡公司,在新加坡養成大蝦后作為親蝦賣給中國市場。

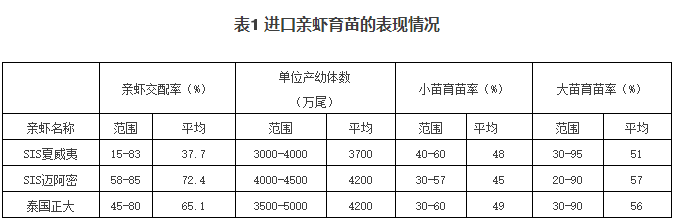

據湛江市對蝦苗種協會統計(見表2),截至2016年3月湛江市共進口種蝦9.5萬對,其中SIS約3.2萬對,科納灣0.3萬對,CP約4.6萬對,普瑞莫1.2萬對,日夜快0.1萬對。與前幾年的數據相比,各品牌種蝦的變化不盡一致,但葉富良認為,如果品牌種蝦的苗種養殖效果不錯,不至于國內種苗場的種蝦采購量會出現大幅調整。“肯定還是存在問題。”葉富良認為進口親蝦的選育方向需調整,以往親蝦選育的方向是偏向追求快速生長,但會導致抗逆性差、抗病力下降,無法應對當前養殖惡化和病害的侵襲。楊帆也透露,今年SIS公開表態稱不能保證親蝦有很好的表現。

業內一直呼吁國內養蝦業不能再受制于進口種蝦,如今越顯迫切。過去數年來,國產種蝦的選育工作也取得了一些重大成果,經全國原良種審定委員會審定,先后通過了5個南美白對蝦新品種:中科1號、中興1號、科海1號、桂海1號、壬海1號。但尷尬的是,參與選育的蝦苗企業自身仍大量采購進口親蝦,而非使用自主選育的種蝦。“蝦苗企業要支持選育工作,試用審定過的新品種,共同提高新品種的質量,最終打破依賴進口親蝦的被動局面。”葉富良呼吁道。